Teodoro MONTICELLI e Nicola COVELLI, Storia de’ fenomeni del Vesuvio, avvenuti negli anni 1821, 1822 e parte del 1823, con osservazioni e sperimenti, Napoli, Gabinetto Bibliografico e Tipografico, 1823. Tavole I-IV. Litografo: Domenico CUCINIELLO.

L’opera di Monticelli e Covelli ripercorre i fenomeni vulcanici e le eruzioni verificatisi tra il 1820 e il 1822, per poi soffermarsi sulla grande eruzione effusivo-esplosiva dell’ottobre 1822. Il volume fu tradotto anche in tedesco con il titolo Der Vesuv in seiner Wirksamkeit während der Jahre 1821, 1822 und 1823, Elberfeld, 1824.

Oltre a una descrizione morfologica e geologica, buona parte dell’opera è dedicata a una dettagliata analisi chimica e mineralogica dei prodotti del vulcano, resa possibile dalle competenze di Monticelli e Covelli. I due autori estesero poi le loro considerazioni nel Prodromo della mineralogia vesuviana, Napoli, 1825.

Nelle quattro tavole litografiche presenti al termine del volume manca il nome del disegnatore ed è presente solo quello dell’autore delle litografie: Domenico Cuciniello (1780-1840). Le quattro litografie risalgono alla fase inziale dell’attività litografica del Cuciniello, che nel 1823 applica la stessa tecnica, di cui diverrà un protagonista nella Napoli della prima metà del secolo, agli Elementi di paesaggio ricavati dalle opere di Cristoforo Kniep. Disegnati da C.zo de Angelis. Pubblicati e litografati da Domenico Cuciniello, Napoli, 1823.

Per quanto riguarda i disegni su cui le litografie si basarono, si potrebbe ipotizzare che Cuciniello abbia lavorato sugli schizzi realizzati dal vivo dagli autori dell’opera. Tuttavia, va tenuta in considerazione una nota relativa alla tav. II (“che si è fatta da noi disegnare”, p. 75), che autorizza a pensare che le tavole siano state realizzate da un terzo su indicazioni di Monticelli e Covelli.

Monticelli era solito accompagnare alla scoperta del Vesuvio scienziati e altri visitatori. Anche in questa circostanza, Monticelli e Covelli assistettero all’eruzione insieme ad alcuni ospiti stranieri: William Richard Hamilton (1777-1859), antiquario e ambasciatore britannico a Napoli, nipote del più noto vulcanologo William Hamilton; l’appassionato d’arte Charles Lord Kinnaird (1780-1826); la famiglia del generale austriaco Franz von Koller (1767-1826) e alcuni ufficiali tedeschi (p. 74).

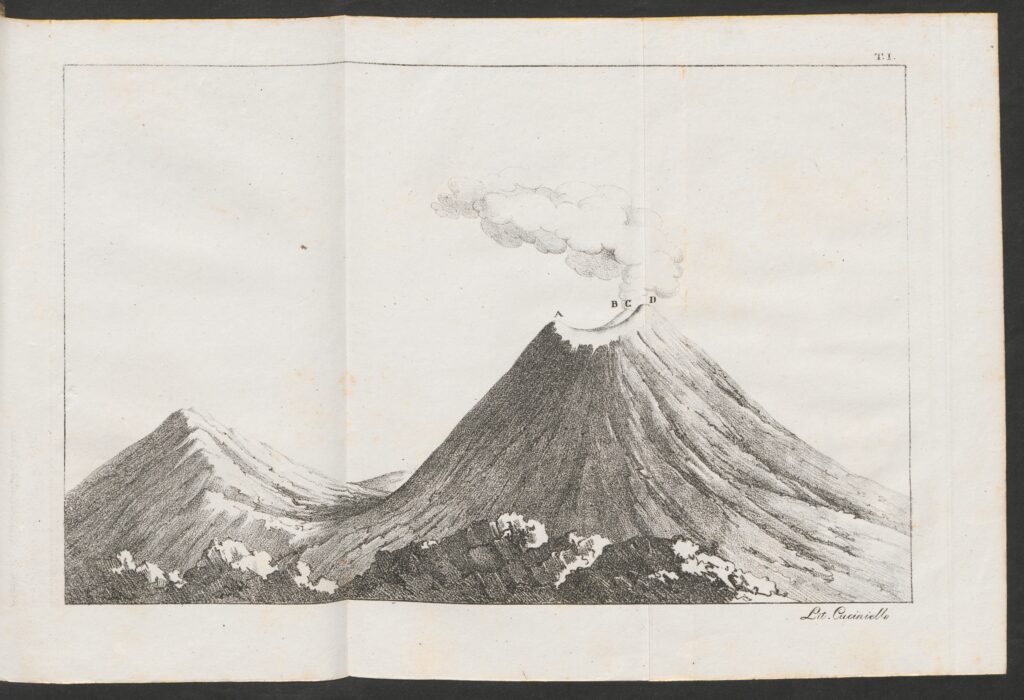

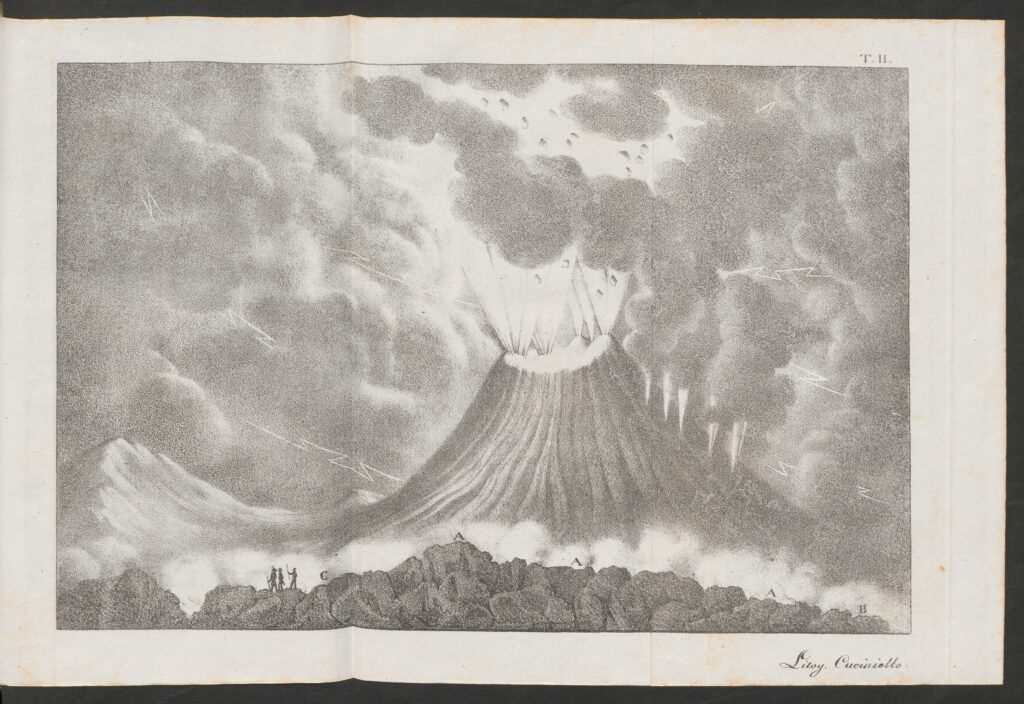

Le tav. I e II propongono la medesima inquadratura del Vesuvio e del Monte Somma, visti “dalla strada che porta al Salvadore, presso il fronte dell’ultima lava, sopra Resina” e consentono così un confronto tra l’aspetto del vulcano in stato di quiete, pochi giorni prima dell’eruzione dell’ottobre 1822, e quello al momento dell’eruzione. La tav. II, in particolare, è una visione notturna dei fenomeni vulcanici al loro culmine, la sera del 22 ottobre.

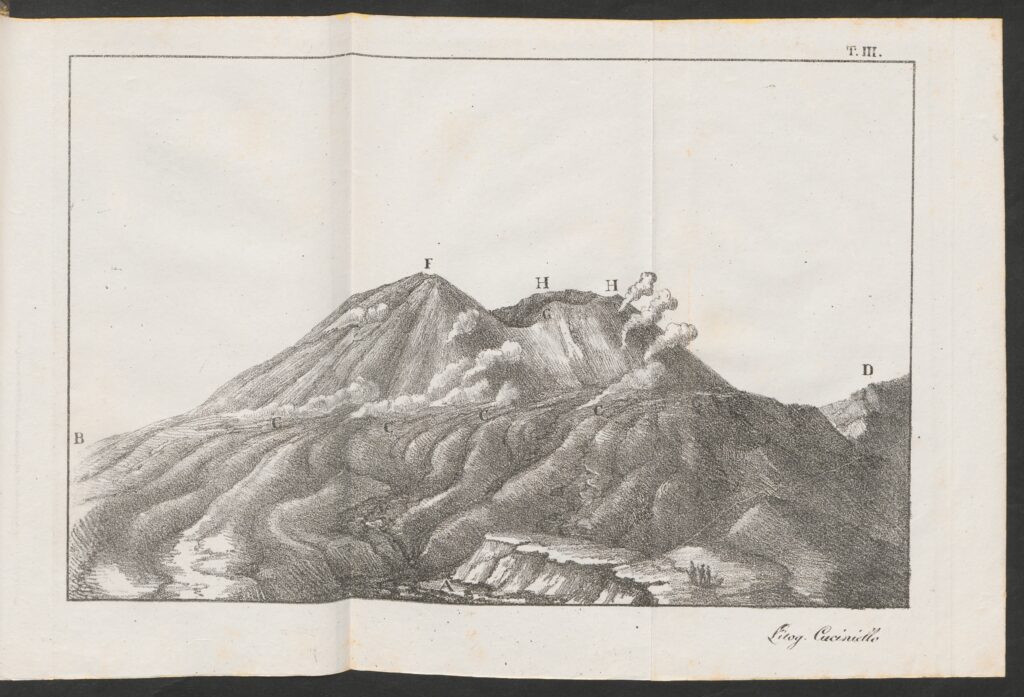

Le due tavole successive rappresentano invece lo stato del Vesuvio dopo l’eruzione. La tav. III è una veduta presa dal lato di Boscotrecase e illustra i mutamenti morfologici del cono e gli effetti dell’eruzione su quel versante. Le nuove forme assunte dal cratere sono raffigurate in dettaglio nella tav. IV, che ne presenta una visione ravvicinata al momento dell’escursione compiuta dagli autori il 16 novembre 1822.

Bibliografia. Su Monticelli: De Ceglia 2012; Brewer 2023, pp. 340-387; Nazzaro e Di Gregorio 1998. Su Covelli: Fornaseri 1984. Su Cuciniello: Fusco 1985; Veropalumbo 2024, pp. 164-166. Sull’eruzione del 1822: Ricciardi 2009, pp. 495-513; De Lucia 2022. Sulla metafora tecnologica: Beck Saiello e Gruet 2013.

MUTAMENTI OROGRAFICI

Emersione di nuovi coni

La tav. I mostra le due elevazioni (o mammelloni) formatesi sul lato sud-orientale del cratere tra il 1821 e l’inizio del 1822, indicate con B e D, oltre alla più antica elevazione sul lato settentrionale, nota come il Palo (A). In corrispondenza dei due nuovi coni si erano aperte delle bocche laterali, una delle quali – in corrispondenza di B – con andamento obliquo.

Cono: distruzione

Nelle tav. III e IV si riconoscono i mutamenti subiti dal cratere dopo l’eruzione, parzialmente confrontabili con il suo aspetto nella tav. I. In particolare, si nota la completa distruzione dei due mammelloni, nonché la cospicua decurtazione di una parte del margine del cratere sul versante rivolto verso Boscotrecase, indicata con la lettera G nella tav. III e con A nella tav. IV.

[pp. 106-108] “Non si veggono più nè prominenze, nè mammelloni, nè valletta: tutto è svanito, e tutta la parte superiore del cono non forma che una sola voragine. È questa irregolare, sì per la forma dell’orlo che per l’aspetto interno: non si può dire né imbutiforme, nè circolare: il nome di vasta voragine è quello che ora le compete […] La parte più elevata del margine del cratere è quella stessa che andava col nome di Palo, vale a dire la Settentrionale. Le parti più basse sono: 1.º un seno ch’è diretto verso il Sud a Bosco, il quale è più prossimo di tutti gli altri seni alla Pedamentina; 2.º un seno che corrisponde all’Est su la grotta del Mauro. Il seno orientale veduto da Bosco comparisce come una mezza luna”.

Colate laviche solidificate

In primo piano, nelle tav. I e II, sono raffigurate le lave solidificate delle eruzioni precedenti, come confermato anche dalla didascalia della tav. I, secondo la quale l’immagine è presa “presso il fronte dell’ultima lava”.

COLATE LAVICHE

Nella tav. II sono riconoscibili grazie al colore più chiaro le colate laviche lungo il pendio del cono vulcanico, che sono peraltro l’unico fenomeno segnalato in didascalia. L’immagine mostra il fronte principale diretto verso Resina (lettera A) al centro, e i due rami laterali diretti rispettivamente verso il Fosso Bianco (B) e il Fosso Grande (C), benché parzialmente nascosti dai fumi e dalle lave solidificate in primo piano.

La tav. III raffigura le lave sul versante di Boscotrecase subito dopo l’eruzione, come segnalato anche dalle persistenti emissioni di fumi e vapori. Qui una colata “di un miglio di fronte e circa 10 piedi di altezza” (p. 140) fuoriuscì da una spaccatura del cratere (G) e si accumulò sulla cosiddetta Pedamentina (C), che ne risultò significativamente rialzata (pp. 72, 140). In seguito, il flusso si divise in vari rami e si fermò a un miglio e mezzo dall’abitato.

ATTIVITÀ PIROCLASTICA

È difficile riconoscere nelle tavole le colate piroclastiche descritte nel testo. Gli autori segnalano, in particolare, le colate di fango e sabbia e la “lava a rottami incoerenti” sul fianco orientale del Vesuvio, identificabile come una valanga ardente composta “di grandi e piccole zolle di lave e di scorie mescolate ad una sabbia rossa di varia grana” (p. 152).

COLONNA ERUTTIVA

Nubi vulcaniche

Fontane di lava

La tav. II si presenta come un’istantanea dei fenomeni osservati dagli autori nelle ore di massima attività del Vesuvio, la sera del 22 ottobre. In questa fase, la colonna eruttiva verticale a forma di pino (pp. 63-64, 68-70), ha lasciato spazio a un ammasso di dense nubi vulcaniche di fumo e ceneri, che contrastano con la luminosità delle emissioni di lava, rappresentate come getti a forma di piramide rovesciata. Questi provengono sia dalle bocche poste sulla sommità del cratere, sia da cinque bocche laterali apertesi sulla destra, lungo il versante diretto verso i Camaldoli di Torre del Greco.

[pp. 74-75, 76] “Non solo i due mammelloni della prominenza orientale vomitavano e projettavano dalle loro bocche candenti sassi di varie grandezze, ma anche la terza bocca in direzione di Boscotrecase cacciava non interrotti getti di roventi materiali. A poco a poco il piano del cratere antico, specialmente nella valletta, cominciò ad aprirsi in più luoghi e dar fuori piramidi candenti che, distinte fra loro fino ad una cert’altezza, riunivano poi i rispettivi materiali nell’ alto del cielo […] Il dorso del cono massimo che ai Camaldoli è diretto, e che ci occultava quanto avveniva nella parte orientale, del comune incendio partecipava, aprendosi successivamente in cinque luoghi e gettando al tempo stesso sassi e sabbie infocate in forma di piramidi rovesciate”.

Bombe vulcaniche

Pietre infuocate

Nella tav. II è identificabile una raffigurazione semplificata dell’emissione di pietre infuocate e bombe vulcaniche, che secondo gli autori si ammassavano nell’aria spinte dal vento prima di ricadere alle pendici del vulcano con moti parabolici.

[p. 75] “Migliaja di sassi infuocati si elevavano in ogn’istante a diverse altezze, con sorprendente velocità e continuato rumore; si urtavano fra di loro con fragore nell’alto del cielo, ed in una nube di fuoco andavano tutti a confondersi, la quale, spinta dal vento verso S.O. formava una semi-parabola; mentre in paraboliche linee più o meno grandi, ricadevano perennemente i sassi, e candenti rotolavano per la superficie del cono”.

Fenomeni elettrici

Nella tav. II si notano numerosi fulmini, segno dell’intensa attività elettrica che si manifestava con lampi e scariche tra le nubi vulcaniche e l’aria circostante. Dopo l’eruzione, Monticelli e Covelli analizzarono le sabbie e le ceneri vulcaniche e le trovarono elettrizzate vitreamente, ossia caricate di elettricità statica positiva. Secondo gli autori, a ciò – più che all’azione del vento – andava attribuita la loro capacità di spostamento in un raggio molto ampio intorno al vulcano (pp. 85-90).

[pp. 77-78] “Dalle parti estreme [delle nubi] all’aria, e da questa a quelle, tanti baleni a zigzag a vicenda partivano, che l’orlo fregiato pareva di mobilissime strisce di fuoco. S’immagini un disco elettrico che pel suo lembo spinga nell’aria e dalla medesima riceva copiose scintille, e si avrà debolissima idea di questo singolare fenomeno elettrico. I baleni sì copiosi negli estremi delle nubi, rari apparivano nel fondo delle medesime, e non mai formavansi nel centro, o sia sul vertice del vulcano”.

TEORIE

Due grandi teorie dominavano la geologia del tempo: il nettunismo – che, secondo le idee di Werner, attribuiva la formazione delle rocce all’azione dell’acqua – e il plutonismo – fondato sul ruolo dell’elemento igneo. Tuttavia, nella prefazione all’opera, Monticelli e Covelli si professano agnostici e affermano di volersi attenere a un prudente metodo osservativo ed empirico.

[p. IX] “Avendo trovato i Geologi divisi in due partiti, l’uno de’ quali alle sole acque e l’altro al solo fuoco attribuisce la maggior parte di ciò che su la superficie del globo e nel suo seno si contiene cercammo di studiare semplicemente i loro sistemi, senza sposarne alcuno; proponendoci solo d’esser fedeli relatori dei fatti che si presentavano alla nostra osservazione”.

Monticelli dimostrò comunque la sua preferenza per il plutonismo anche attraverso le dure critiche rivolte a Lippi 1816 che, rifacendosi a Werner, riteneva che Pompei fosse stata sepolta da un’alluvione (cf. Opere dell’abate Teodoro Monticelli, Napoli, 1841, vol. 2, pp. 137-138; Nazzaro e Di Gregorio 1998, p. 427).

Teorie chimiche

Le sostanze chimiche sono studiate dagli autori come prodotto e come causa dei fenomeni vulcanici. Pur senza allontanarsi dall’atteggiamento empirico, essi riconoscono il ruolo dei fluidi elastici “impiegati dalla natura per aprire le bocche ignivome, per cacciar fuora la materia delle lave, e per lanciare in aria le sostanze incoerenti” (p. 143). In questo contesto, anche l’acqua si rivela un elemento essenziale sia dal punto di vista meccanico – nella produzione di esplosioni e getti di sabbia e materiali piroclastici – sia come reagente chimico.

Metafora anatomica

In quest’opera viene utilizzato il termine parossismo, a indicare periodi di attività “quasi simili ai parosismi di alcune malattie umane, vale a dire massimi e minimi di vigore in dati intervalli di tempo” (p. 22).

Metafora tecnologica

[In riferimento alle fontane di lava e all’emissione di materiali piroclastici, p. 78] “Il giuoco de’ razzi che termina la famosa girandola di Roma, centomila volte maggiore, e continuato, sarebbe forse una debolissima immagine della scena di questa notte”.

Fabio Forgione